本シリーズは、IRIS 2025.2 Communityエディションの構築とPythonとの連携を目指します

はじめに

本シリーズの最終目的は、Embedded Pythonを使用する所までの環境構築作業になります。

前回の記事で、スタジオが廃止しているのを確認しました。

今後の開発環境としては、スタジオから外部のエディタに切り替える必要があります。

本記事としても、公式が紹介している「Visual Studio Code(以降:VS Code)」で進めていこうと思います。

では、やっていきましょう!

VS Codeのインストール

先ずはインストールexeの入手となります。

VS Codeの公式ダウンロードサイトから、インストールexeをダウンロードしてください。

※今回使用するexeファイルは「VSCodeUserSetup-x64-1.105.1.exe」でした。

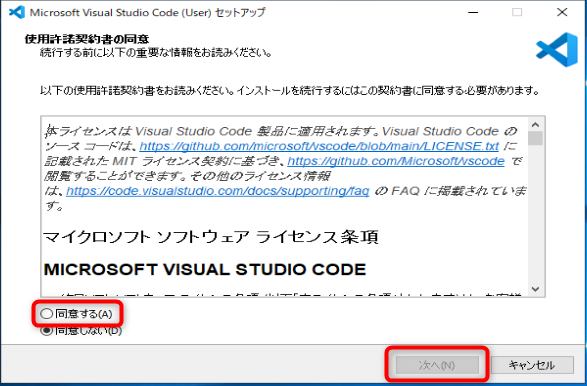

インストール

インストールexeを実行します。

「同意する」にチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリックします。

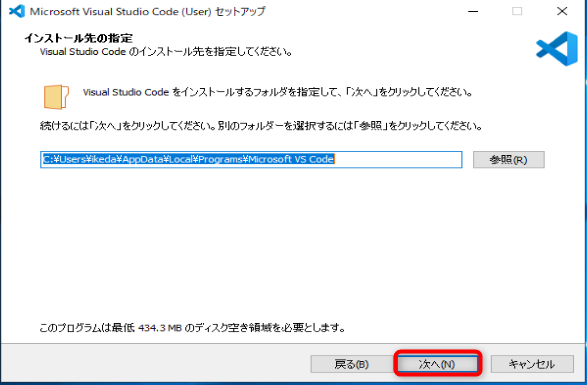

・インストール先の指定

インストール先を指定し、「次へ」ボタンをクリックします。

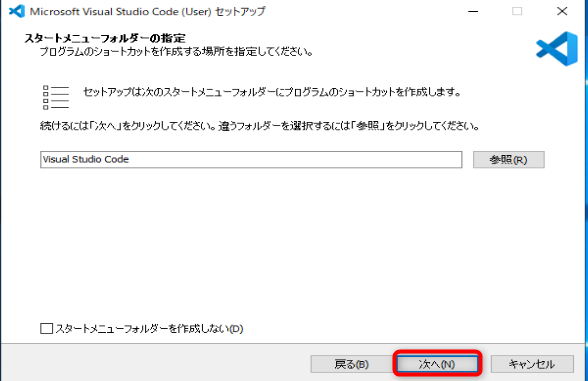

・スタートメニューフォルダーの指定

問題がなければ、「次へ」ボタンをクリックします。

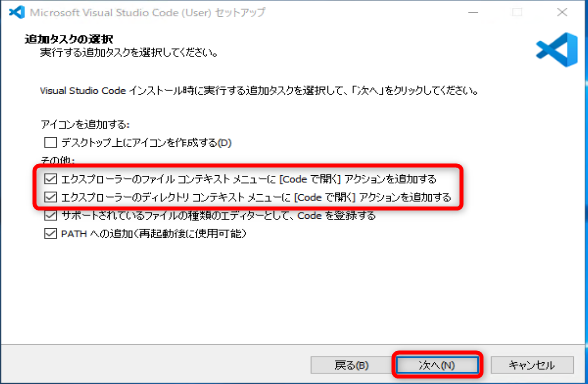

・追加タスクの選択

任意設定です。

今回は、赤枠の項目を選択しました。

「次へ」ボタンをクリックします。

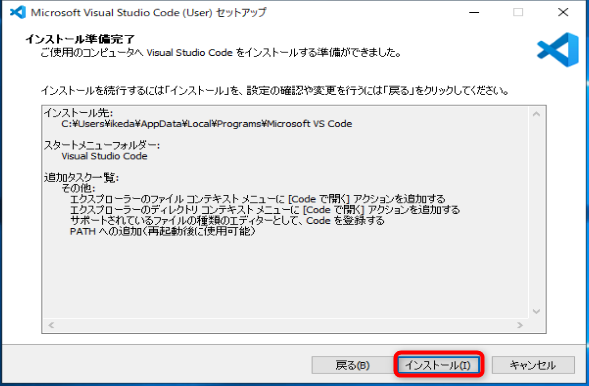

・インストール前の確認

問題が無ければ「インストール」ボタンをクリックします。

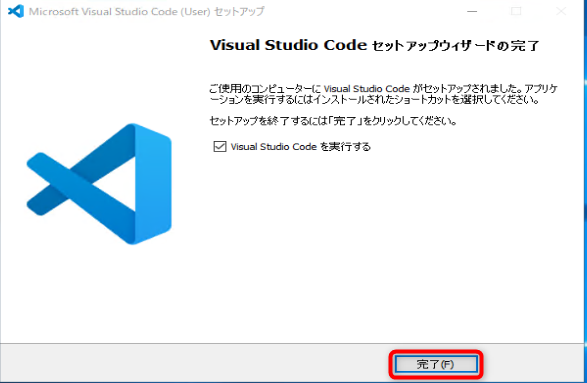

・インストール完了

「完了」ボタンをクリックします。

ここまでで、インストールが完了になります。

お疲れ様でした!

VS Codeとの連携方法

IRISとVS Codeとの連携は、下記コニュニティの記事で詳細に記載されています。

詳細な説明はコミュニティの記事にお任せし、本記事ではざっくりと解説します。

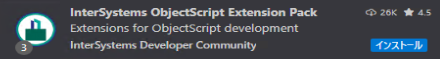

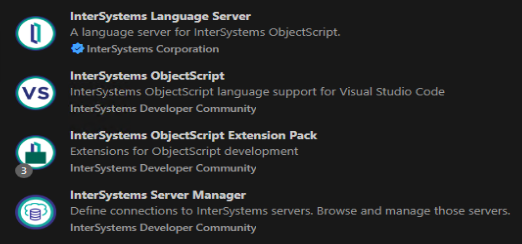

ObjectScript用エクステンションパックをインストールする

インストールすると、3点のライブラリ「Language Server」「ObjectScript」「Server Manager」が自動でインストールされます。

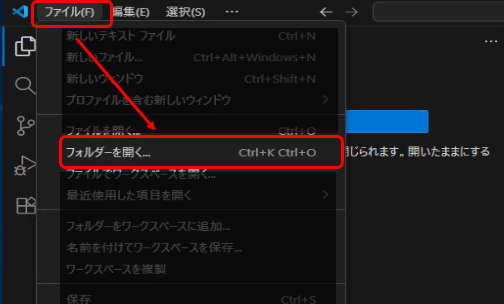

フォルダを開く

作業用のフォルダを設定します。

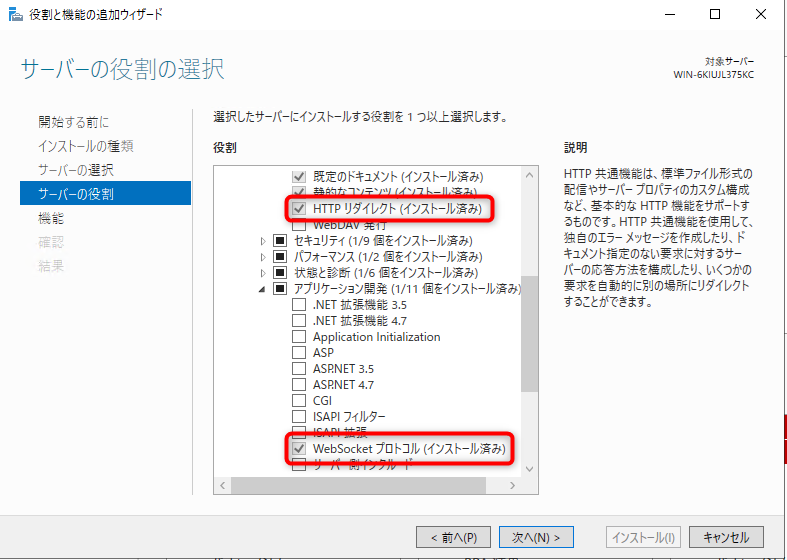

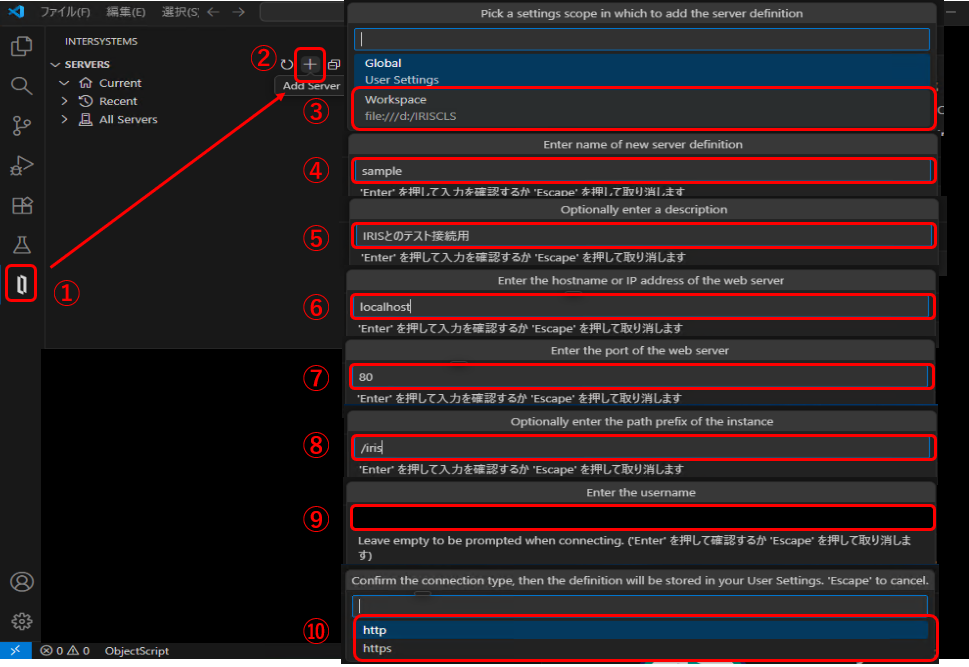

IRISと接続する

VS CodeのGUIに合わせて、IRISと接続設定を作成する事が可能です。

下記画像通りに操作を進めて下さい。

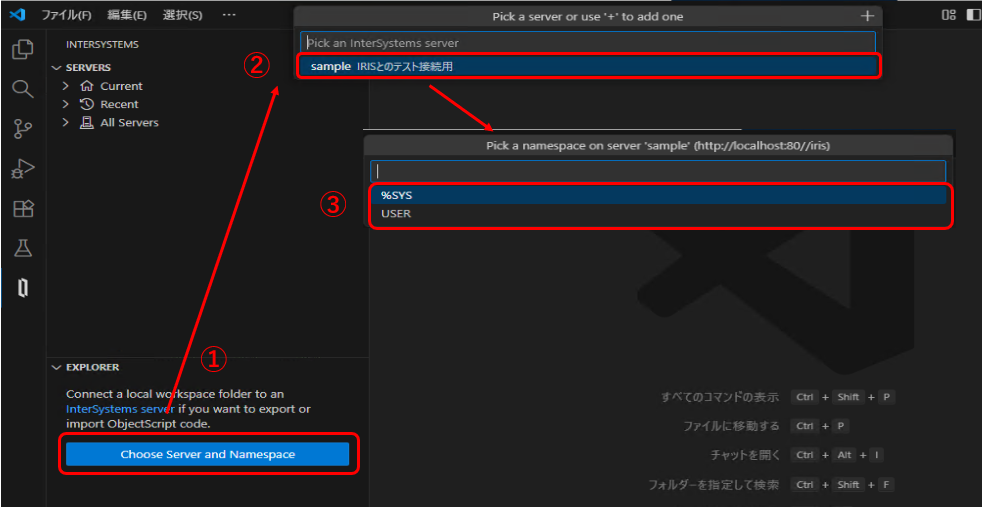

接続設定が完了したら、下図手順に沿って操作し、接続するネームスペースを選択して下さい。

※今回は、「USER」を選択しました。

VS Codeの左下に、接続名[ネームスペース名]が表示されたら、IRISとの接続は完了です。

クラスの出力先を設定

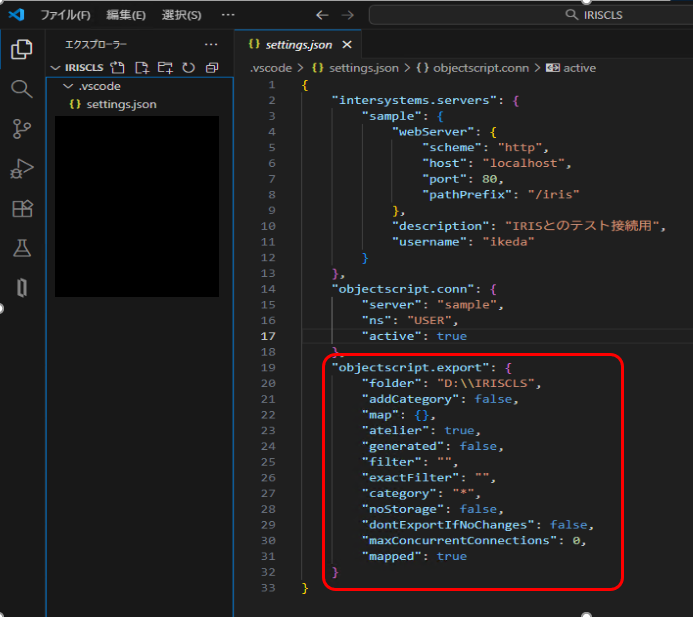

IRISとの接続が完了すると、「.vscode」フォルダ配下に「settings.json」ファイルが作成されます。

このsettings.jsonファイルを開き、ファイルの出力先を設定する内容を赤枠の位置に張り付けます。

■追加する内容

"objectscript.export": {

"folder": [出力先フォルダ],

"addCategory": false,

"map": {},

"atelier": true,

"generated": false,

"filter": "",

"exactFilter": "",

"category": "*",

"noStorage": false,

"dontExportIfNoChanges": false,

"maxConcurrentConnections": 0,

"mapped": true

}■追加位置

クラスの作成と動作確認

IRISとVS Codeの環境構築が終了したので、クラスを作成し動作確認を行ってみましょう。

クラスの作成

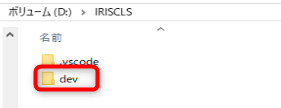

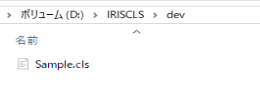

先ほど設定した[出力先フォルダ]の配下に、パッケージ名となるフォルダを作成します。

今回は、フォルダ名を「dev」と名付けました。

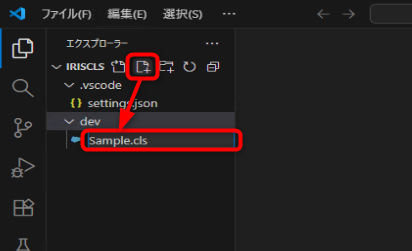

「新しいファイル…」をクリックし、ファイル名を入力します。

今回は「Sample.cls」としました。

※拡張子「.cls」を忘れずに!

作成したクラスファイル「Sample.cls」に下記を追記します。

→ ディレクトリ名「dev」がパッケージ名になっているのが確認できます。

Class dev.Sample Extends %RegisteredObject

{

/// 動作テスト用関数 : 2025/10/22 08:43 : <br/>

/// Parameters:<br>

/// <ul>

/// <li>text: <class>%String</class> (初期値:)</li>

/// </ul>

ClassMethod Hello(text As %String)

{

s time = $zdt($h, 3, 1)

s putText = text_":"_time

w !,putText

}

}一先ず、クラスファイルと関数の作成が完了しました。

併せて先ほどクラスの出力先を設定したフォルダに、「Sample.cls」ファイルが出力されているはずです。

確認して下さい。

出力されています。

次は、作成した関数を動かしてみましょう。

動作確認

クラスを作成したので、次は作成した関数を動かしてみましょう。

実行環境としては、以下の2つから試しました。

- IRIS ターミナル

- VS Code内のターミナル

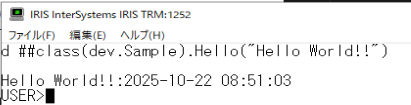

動作確認(IRISターミナル)

ObjectScriptを動作させるとしたら、昔からターミナルですね。

それでは、ターミナルを起動し下記コマンドを実行します。

d ##class(dev.Sample).Hello("Hello World!!")■実行結果

無事、関数の動作を確認しました。

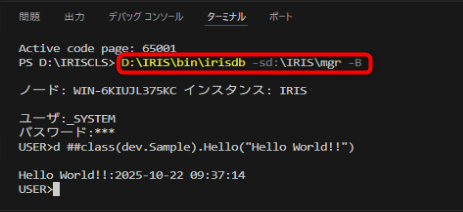

動作確認(VS Codeターミナル)

毎回ターミナルを起動するのが面倒な方には、VS Codeのターミナルから実行する方法もあります。

VS Codeの「ターミナル」にて、下記コマンドを入力すると、IRISターミナルに切り替わります。

→ コマンドプロンプトでも同様の動作になります。

[IRISインストールDir]\bin\irisdb -s[IRISインストールDir]\mgr -Bターミナルが「IRISのターミナル」に切り替わり、ObjectScriptの関数が実行可能になります。

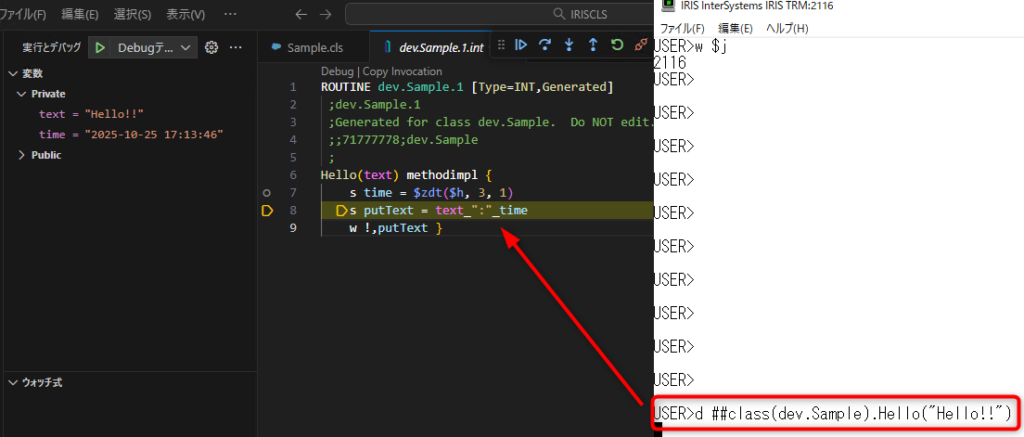

デバッグ

開発を行うのであれば、デバッグ方法を知っておかないといけません。

デバッグが出来たら、一先ず最低限の開発はできますね。

デバッグ方法に関しては、下記2つの実行方法があります。

- VS CodeのDebugを利用する方法

- プロセスにアタッチする方法

では1つずつ確認していきましょう。

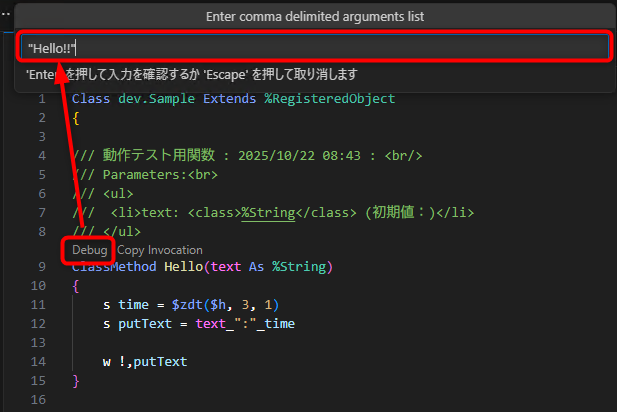

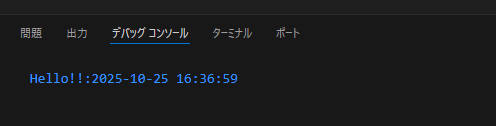

VS CodeのDubug

関数の上に「Debug」が表示しているので、それをクリックして実行します。

引数は、上部に表示される入力欄に入力します。

→ サンプルでは「”Hello!!”」と入力しています。

実行結果はデバッグコンソールに出力されます。

プロセスにアタッチ

スタジオを利用していた際によく使用していた、ターミナルを使ったデバッグ方法になります。

引数がオブジェクトであったり、グローバルの値を利用してデバッグを行いたい時や、ステップ実行等を行いたい時に利用します。

強力なデバッグツールなので、覚えておいて損はありません。

下記手順に沿って実行して下さい。

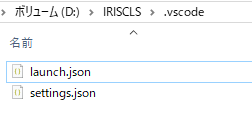

① launch.jsonの作成

設定は初回時のみです。

以降のデバッグ作業は、「手順②」より開始してください。

「.vscode」の直下に「launch.json」ファイルを作成します。

ファイルの中身は下記になります。

コピペして貼り付けて下さい。

{

// Use IntelliSense to learn about possible attributes.

// Hover to view descriptions of existing attributes.

// For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387

"version":"0.2.0",

"configurations":[

{

"type":"objectscript",

"request":"attach",

"name":"Debugテスト",

"processId":"${command:PickProcess}",

"system":true

}

]

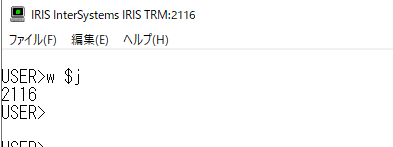

}② IRISターミナルを起動する

IRISターミナルを起動し、ジョブ番号を取得しておきます。

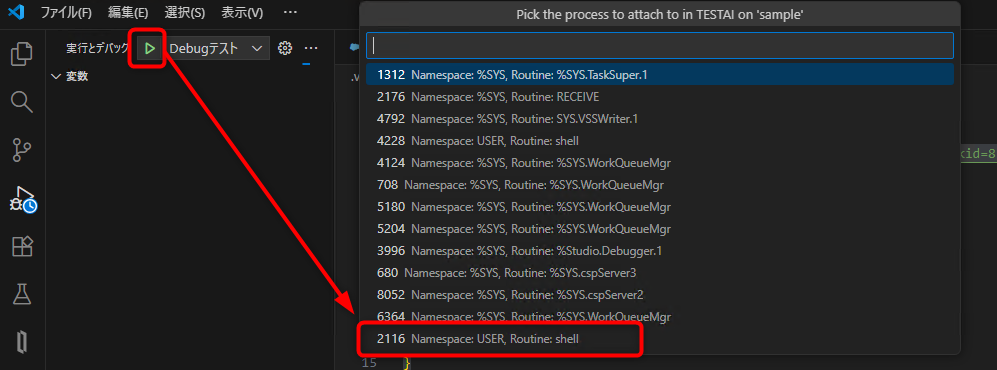

③ ターミナルのプロセスにアタッチ

「実行とデバッグ」右横の「△」ボタンをクリックし、ターミナルのジョブ番号をクリックします。

④ ターミナルで関数を実行

ターミナルでデバッグ対象の関数を実行すると、intファイルが展開しデバッグ実行が可能になります。

デバッグ時の操作は、下記パネルを利用します。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は、IRIS 2025.2 CommunityエディションとVS Codeの環境構築と操作方法について解説しました。

スタジオの廃止後、VS Code等のエディタが新たな開発基盤として、重要な役割を担うようになりました。

本記事では、VS Codeを使用して実際にクラスを作成し、ターミナルから動作確認・デバッグまで行うことで、IRISとVS Codeの基本的な流れを解説できたと思います。

次回は、いよいよPythonとの連携になります。

是非お楽しみに!