本シリーズは、IRIS 2025.2 Communityエディションの構築とPythonとの連携を目指します

はじめに

本シリーズの最終目的は、Embedded Pythonを使用する所までの環境構築作業になります。

本記事は、シリーズ最後として、IRISとPythonの連携と操作方法を解説します。

※今回使用するPythonのバージョンは、3.13になります。

では、解説を開始しましょう。

Pythonのインストール

先ずはインストールexeの入手となります。

Pythonの公式ダウンロードサイトから、インストールexeをダウンロードしてください。

※今回使用するexeファイルは「python-3.13.9-amd64.exe」でした。

インストール

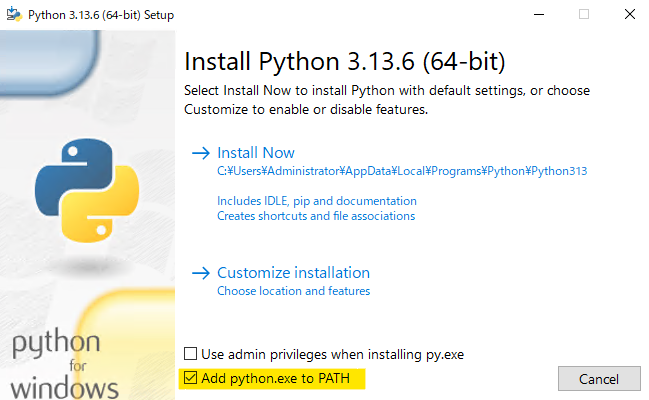

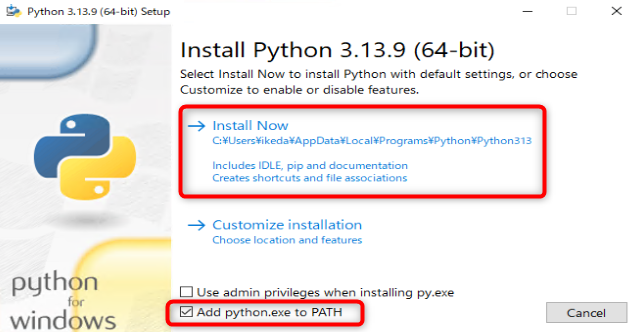

インストールexeを実行します。

Pythonのインストール画面が起動します。

「Add python.exe to PATH」にチェックを入れ、「Install Now」をクリックします。

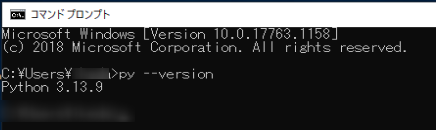

インストールが完了したら、コマンドプロンプトを起動し「py –version」を実行します。

3.13.9が表示されたら、インストールは成功です。

※インストールしたPythonのバージョンに従ってください

ここまでで、Pythonのインストールが完了になります。

お疲れ様でした!

IRISとPythonの連携

Pythonの設定はかなり簡単です。

詳細は下記コニュニティを参照してください。

本記事ではざっくりと解説します。

Pythonのインストール先フォルダを取得

Pythonのインストール先フォルダを確認するため、「where python」を実行します。

「python.exe」を配置しているフォルダまでのパスが必要になります。

今回は下記パスになります。

取得したパスは後々使用するので、メモ帳などに控えておいてください。

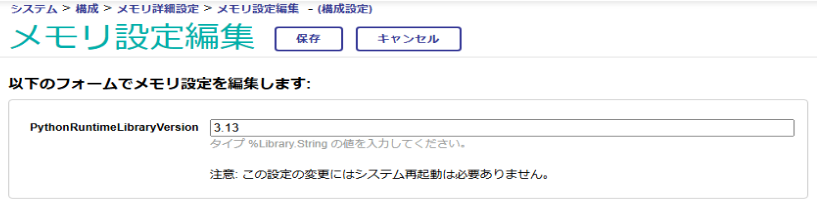

管理ポータルに設定値を反映させる

[システム管理] > [構成] > [追加の設定] > [メモリ詳細] より、メモリ詳細設定画面を起動させます。

■画面が起動したら下記項目に設定を行います。

- PythonRuntimeLibrary

- PythonRuntimeLibraryVersion

・PythonRuntimeLibrary

先ほど「where python」で取得したフォルダパスと「\python3.dll」を入力します。

・PythonRuntimeLibraryVersion

Pythonのバージョンを入力します。

これで、IRISとPythonの連携作業は完了です。

次は動作確認を行いましょう。

動作確認

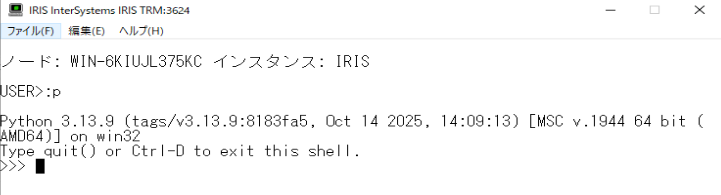

では、IRISターミナルを起動し、Pythonの動作確認を行います。

ターミナルが起動すると、「:p」を入力します。

Pythonのバージョン(Python 3.13.9)が表示され、Pythonコードの入力状態になれば問題ありません。

PythonからIRISの関数を実行する

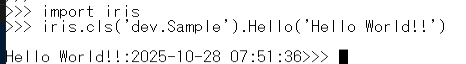

前回の記事で作成したIRISの関数「d ##class(dev.Sample).Hello(txt)」を実行してみます。

IRISの関数を実行するには、「iris」をインポートします。

関数実行の構文は下記になります。

import iris

iris.cls('dev.Sample').Hello('Hello World!!')では実行してみましょう。

受け取った引数も出力されています。

問題なさそうですね。

ライブラリのインストール

以前とは異なり、もうIRIS側にライブラリをインストールする必要がありません。

今回はNumPyをインストールしてみたいと思います。

pipを使用し、NumPyをインストールします。

pip install numpy当然「<IRISインストールディレクトリ>/mgr/python」配下に、パッケージはインストールされません。

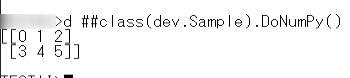

では、IRIS側の関数でNumPyを使用した関数を作成し、ターミナルから実行してみましょう。

■サンプルPG

ClassMethod DoNumPy() [ Language = python ]

{

import numpy as np

x = np.arange(6, dtype=np.int64).reshape(2, 3)

print(x)

}ターミナルで実行します。

正常に実行されました。

以前の「IRISインストール時にPythonもインストールされていた時代」は、IRIS側にライブラリをインストールする必要があり、少々煩わしさを感じていました。

今バージョン(2025.1以降)から、それらが不要になったのは喜ばしいことです。

いいバージョンアップですね。

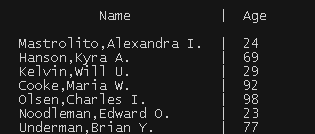

PythonからIRISへSQLを使用する

PythonからIRISへSQLを実行する際、とても便利なライブラリ「sqlalchemy-iris」があります。

詳細は、コニュニティを参照してください。

pipを使用し、下記をインストールします。

pip install sqlalchemy-irisIRISのデータを取得する処理をPythonのファイルで作成し、データを参照してみます。

IRIS接続サンプルとして、下記を作成しました。

■サンプルPG

from sqlalchemy import create_engine, text

# 接続情報

user = '_SYSTEM'

pwd = 'SYS'

host = 'localhost'

port = 1972 # スーパーサーバポート

namespace = 'TESTAI'

engine = create_engine(f"iris://{user}:{pwd}@{host}:{port}/{namespace}")

# IRISへ接続

with engine.connect() as conn:

with conn.begin():

query = 'select top 5 text, num from dev.TestData'

results = conn.execute(text(query))

for row in results:

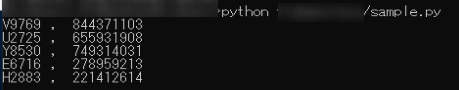

print(row[0], ", ", row[1])コマンドプロンプトから実行してみます。

Pythonから、IRISのデータを取得できました。

おわりに

本シリーズを通して、IRIS 2025.2 Communityエディションの構築から、VS Codeとの連携、そしてPythonとの統合まで、一連の環境構築手順を解説してきました。

特に本記事では、Embedded Pythonの設定から、実際にIRIS関数や外部ライブラリ(NumPy・SQLAlchemyなど)の利用方法までを紹介しました。

今後は、Embedded Pythonを活用したIRIS内でのデータ処理、機械学習モデルの活用、API連携など、さらに高度な統合開発が可能になります。

このシリーズが、皆さまのIRIS & Python開発の第一歩としてお役に立てれば幸いです。