本記事は、ノードの配列とデータ量の関係について解説します。

Q. ノードの順番を変えるとデータ量は変わるの?

A. 変わります。

「えっ、本当に!?」

と思われた方は、ぜひこの記事を最後までご覧ください。

きっと、あなたの認識が少しだけ変わるはずです。

データ・ブロックの中身

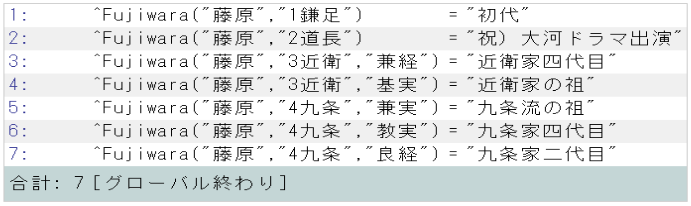

管理ポータル画面を開きグローバルを表示すると、下記の様に見慣れた構成で表示されます。

今更ですが、表示の構成としては「グローバルの名前」「各ノードの値」「各ノードに対するデータ」の3要素になります。

また、ノードが自動でソートされているのも、お馴染みですね。

ただし、データ・ブロックに格納される値は異なります。

では、データ・ブロックにはどのように格納されているのでしょうか。

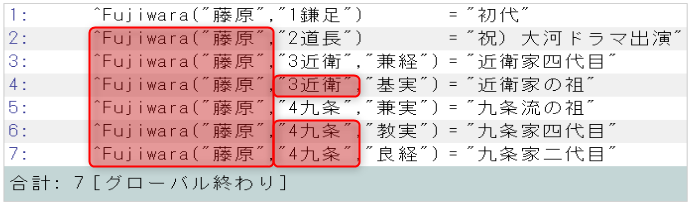

データ・ブロックには、下記赤枠内にある「2回目以降のグローバル名」と「重複しているノード」が省略して格納されます。

下記の例では、赤枠の項目になります。

つまり、選択性(Selectivity)の高いノードと、選択性の低いノードがある場合、選択性の高い順に並べた方が、省略できる値が増える為、全体のデータ量が小さくなります。

逆に、選択性の低い順に並べると省略できる項目が減るため、額面通りのデータ量になります。

仕様が分かったので、検証を行いましょう。

検証

下記2つのプロパティを持つデータ・クラスがあります。

Class developer.data.DataCheck Extends (%Persistent, %Populate)

{

Index idx On (sei, name);

Property sei As %String(POPSPEC = "ValueList("",藤原,近衛,九条"")");

Property name As %String(POPSPEC = "StringMin(30,30)");

}Populate関数で10,000件のデータを作成します。

※Pupulateの詳細は下記記事を参照してください。

作成されたデータを確認すると下記になります。

| プロパティ名 | 選択性値 | 選択性 | データ例 |

|---|---|---|---|

| sei | 33.3333% | 高い | 藤原 or 近衛 or 九条(3種のみ) |

| name | 0.0100% | 低い | ランダムな文字列(ほぼ全てが不一致) |

データ量が変化を簡単に検証するには、インデックスの組み換えを行うと良いです。

インデックス「idx」を選択性の異なる2つのプロパティの組み合わせで検証します。

下記2パターンを作成し、そのデータ量を測定してみましょう。

- Index idx On (sei, name); // 選択性が高い -> 低いの組み合わせ

- Index idx On (name, sei); // 選択性が低い -> 高いの組み合わせ

データ量の比較

データ量の比較の比較を行うのであれば、^%GSIZEを使用します。

※詳細は下記記事を参照してください。

今回は、グローバル「^developer.data.DataCheckI」を詳細モードで確認します。

zn "%SYS"

%SYS>d ^%GSIZE

Directory name: d:\iris\mgr\ => D:\IRISDB\SAMPLE-DATA

All Globals? No => No

Global ^developer.data.DataCheckI

Global ^

1 global selected from 89 available globals.

Show details?? No => yes

Device:

Right margin: 80 =>結果を比較します。

| 項目 | ブロック数 | データ量(バイト) | Packing | Contig. |

|---|---|---|---|---|

| sei, nameの組み合わせ | 62 | 370,576 | 73% | 2 |

| name, seiの組み合わせ | 78 | 445,436 | 70% | 1 |

ブロック数では16ブロック、バイト数では73kbの差が出ました。

※充填率の差に関しては、今回の検証対象外とさせて下さい。

この差は先ほど記述した通り、「グローバル名」・「藤原/近衛/九条の各重複ノード」が省略して格納された事によります。

とは言え、インデックスのノードの組み合わせは、参照する項目にも依存します。

検索する項目、選択性の高/低をよく検討しつつ、適切にインデックスを組めれば良いですね。

ノードの配置順でデータ量が変わる事は確認しました。

では、ループの速度はどうでしょう・・・?

次は、ループ速度を検証してみたいと思います。

ループ速度を検証する

速度差を検証するため、レコード数を増やしてループ速度を検証してみたいと思います。

下記簡単な関数を作成して、検証してみたいと思います。

ClassMethod loop()

{

s start = $zh

s (key1, key2) = ""

f {

s key1 = $o(^developer.data.DataCheckI("idx", key1))

q:key1=""

f {

s key2 = $o(^developer.data.DataCheckI("idx", key1, key2))

q:key2=""

}

}

w $zh - start

}【実行結果】

sei, nameの組み合わせ:0.358816秒

name, seiの組み合わせ:0.636474秒

選択性の高い->低いの組み合わせの方が、ループ速度が速い結果となりました。

この差は、なぜ生まれるのでしょうか?

各ブロックの参照回数を比較しつつ確ししてみます。

【Index sei, nameの組み合わせ】

| 処理 | 時間 | GloRef | Disc Bpn | Disc Data | Buf Dir | Buf Data |

|---|---|---|---|---|---|---|

| s key1 = $o(^[I](“idx”, key1)) | 0.013104 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| s key2 = $o(^[I](“idx”, key1, key2)) | 0.470166 | 100003 | 0 | 624 | 0 | 1 |

Disc=ディスクアクセス, Buf=グローバル・バッファ

Dir=ディレクトリ・ブロック, Bpn=下部ポインタ・ブロック, Data=データ・ブロック

【Index name, seiの組み合わせ】

| 処理 | 時間 | GloRef | Disc Bpn | Disc Data | Buf Dir | Buf Data |

|---|---|---|---|---|---|---|

| s key1 = $o(^[I](“idx”, key1)) | 0.486492 | 100001 | 1 | 741 | 1 | 0 |

| s key2 = $o(^[I](“idx”, key1, key2)) | 0.325522 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 1 |

両者の比較を行うと、下記が言えると考えます。

ループ数の差に関しては、割とイメージしやすいです。

上位ノードの数が多いと、それだけループ数も増えますね。

まとめ

これまでの結果をまとめると下記になります。

ただしノードの組み方は、そのグローバルの用途に沿って組み上げるのが第一優先ではあります。

どの順番でも問題ない場合に限り、本記事の内容を参考にしてみて下さい。

以上、ノードの並び順と [データ量・ループ速度] の関係について解説致しました。

本記事が、皆さまの実務や学びの中で、少しでもお役に立てれば幸いです。