本記事は3回に渡って、ユニットテストの作成について解説します。

はじめに

ユニットテストとは?

プログラムを構成する最小単位である「関数」や「メソッド」単位で、その正しさを検証するためのテスト手法になります。

ObjectScriptでは、個々のクラスメソッドやインスタンスメソッドの入出力が、仕様通りに動作しているかどうかを確認します。

ユニットテストを導入する最大の目的は、「バグを早期に発見しやすくする事」です。

また、関数ごとにテストを定義しておくことで、将来的なコード変更によって意図しない動作を素早く検知できます。

このように、ユニットテストはコードの品質を高め、保守性を向上させるために欠かせない仕組みだといえます。

本記事は、ユニットテストについて解説を行います。

ユニットテストについて

ObjectScriptでの各役割は下記になります。

| 項目 | 説明 | ObjectScriptの役割 |

|---|---|---|

| テストスイート | 機能的に共通する複数のテストケースをまとめる | フォルダ |

| テストケース | 1つの機能やクラス等において、 一連の振る舞いを検証するテストメソッドの集合体 | クラス |

| テストメソッド | 1つの機能・条件を検証するための最小単位のテスト | メソッド |

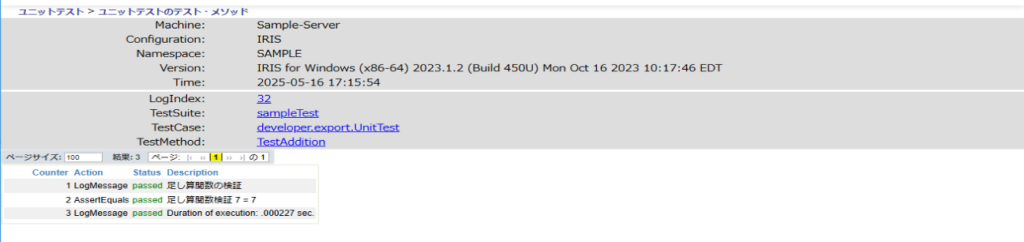

ユニットテストを実行すると、結果を専用の画面で確認する事が可能です。

■ユニットテストの結果確認画面

では、テストケースを作成していきましょう!

テストケース(テストクラス)の作成

テストケース(テストクラス)の作成を行います。

では、一つずつ確認していきます。

%UnitTest.TestCaseを継承したクラスを用意する

新規クラスを作成し、Extendsに「%UnitTest.TestCase」を設定します。

これにより、下記が使用可能になります。

- %outUnitTest.incのマクロ

- %UnitTest.TestCase.clsの関数

これらに関しては、後程詳細に説明します。

関数名「Test〇〇〇〇」のテスト用関数を用意する

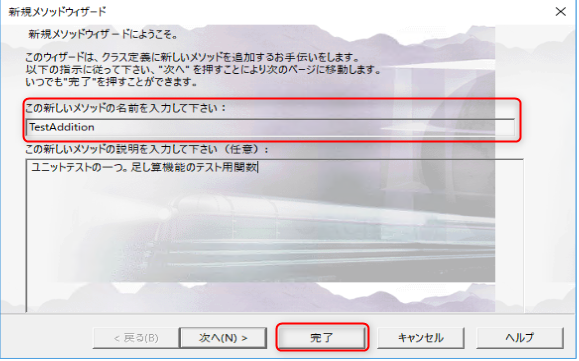

テスト用のクラスを作成したら、次は動的関数を作成します。

その際、関数名は必ず「Test〇〇〇〇」と命名します。

先ずは、サンプルとして「足し算結果を確認するためのテスト」を作成してみましょう。

名称は「TestAddition」にします。

■現在のテスト用クラスの状態

空の関数が追加されました。

Class developer.export.UnitTest Extends %UnitTest.TestCase

{

/// ユニットテストの一つ。足し算機能のテスト用関数

Method TestAddition()

{

}

}

次は検証用のロジックを記述していきます。

検証用のロジックを作成する

検証用のロジックを記述する前に、検証に使用できるマクロを解説します。

■ユニットテスト用マクロ一覧

| マクロ名 | 説明 |

|---|---|

| $$$AssertEquals(A, B, コメント) | AとBが一致している事を確認 |

| $$$AssertNotEquals(A, B, コメント) | AとBが不一致である事を確認 |

| $$$AssertStatusOK(status, コメント) | ステータスが正常である事を確認 |

| $$$AssertStatusNotOK(status, コメント) | ステータスがエラーである事を確認 |

| $$$AssertTrue([式], コメント) | 式がTrueである事を確認 |

| $$$AssertNotTrue([式], コメント) | 式がFalseである事を確認 |

| $$$AssertFilesSame(fileA, fileB, コメント) | ファイルの内容の一致を確認 |

| $$$AssertFilesSQLUnorderedSame(fileA, fileB, コメント) | SQL クエリ結果を含む 2 つのファイルに、順序付けられていない同じ結果が含まれる事を確認 |

| $$$LogMessage(コメント) | メッセージの登録 |

| $$$AssertSuccess(コメント) | メッセージの登録(成功時) |

| $$$AssertFailure(コメント) | メッセージの登録(失敗時) |

| $$$AssertSkipped(コメント) | メッセージの登録(テストがスキップされた時) |

これらマクロを利用して、検証ロジックを作成していきます。

$$$AssertEquals、$$$AssertNotEquals

$$$AssertEqualsは、2つの値が一致しているかを確認するマクロです。

「関数の戻り値」と「期待値」を比較します。

例えば、下記は2つの引数を足して返す関数になります。

■サンプル用の足し算関数

Class developer.test.Sample

{

ClassMethod Addition(arg1 As %Integer, arg2 As %Integer) As %Integer

{

q arg1 + arg2

}

}上記関数の検証用のテストメソッドを作成します。

→サンプルなので、ログ関連がふんだんに盛り込まれています。

Class developer.export.UnitTest Extends %UnitTest.TestCase

{

/// ユニットテストの一つ。足し算機能のテスト用関数

Method TestAddition()

{

d $$$LogMessage("足し算関数の検証")

// 一致することを検証する

s ans = ##class(developer.test.Sample).Addition(3,4)

, chk = 7

d $$$AssertEquals(ans, chk, $$$FormatText("足し算関数検証(一致) %1 = %2", ans, chk))

// 不一致することを検証する

s ans = ##class(developer.test.Sample).Addition(8,20)

d $$$AssertNotEquals(ans, chk, $$$FormatText("足し算関数検証(不一致) %1 = %2", ans, chk))

d $$$AssertSuccess("テスト成功")

}

}「関数の戻り値(ans)」と「期待値(chk)」を比較しています。

折角のテストサンプルなので、ついでに失敗ケースも作成しておきましょう。

/// 検証エラー

Method TestAdditionError()

{

d $$$LogMessage("足し算関数の検証(エラーケース)")

// 検証エラーを確認する

s ans = ##class(developer.test.Sample).Addition(5,1)

, chk = 7

d $$$AssertEquals(ans, chk, $$$FormatText("足し算関数検証(エラー) %1 = %2", ans, chk))

d $$$AssertFailure("テストエラー")

}これで、テスト実行時に検証エラーを確認する事ができます。

$$$AssertStatusOK、$$$AssertStatusNotOK

このマクロは、ステータスの状態を検証するマクロになります。

サンプル関数は、データの「登録(%Save)」と「削除(%DeleteId)」を行います。

→ 両関数は共に戻り値が「%Status」です。

下記に新しいテストクラスを用意しました。

■サンプル用のデータクラス

データの登録と削除用に「save」「delete」の関数を用意しています。

Class developer.test.TestData Extends %Persistent

{

Index idx On test [ PrimaryKey ];

Property test As %String;

ClassMethod save(name As %String) As %Status

{

s o = ..%New()

, o.test = name

q o.%Save()

}

ClassMethod delete(name As %String) As %Integer

{

&sql(select id into :id from developer_test.TestData where test=:name)

q:(SQLCODE=100) $$$ERROR($$$CacheError, "データがありません name = "_name)

q ..%DeleteId(id)

}

}■ステータスを検証するテスト関数

Class developer.export.UnitTestObject Extends %UnitTest.TestCase

{

Parameter NAME = "サンプルテスト";

/// ユニットテスト:オブジェクトの登録

Method TestSave()

{

// データ登録テスト

s sts = ##class(developer.test.TestData).save(..#NAME)

d $$$AssertStatusOK(sts, $$$FormatText("データの登録 name = %1", ..#NAME))

// ユニークエラー

s sts = ##class(developer.test.TestData).save(..#NAME)

d $$$AssertStatusNotOK(sts, $$$FormatText("登録時エラー %1 = ", $system.Status.GetErrorText(sts)))

}

/// ユニットテスト:オブジェクトの削除

Method TestDelete()

{

// データ削除テスト

s sts = ##class(developer.test.TestData).delete(..#NAME)

d $$$AssertStatusOK(sts, $$$FormatText("データの削除 name = %1", ..#NAME))

}

}

「save」「delete」の戻り値「%Status」を、マクロで検証しています。

ただし、このテストには現状、下記2点の「問題」が存在しています。

次は、これらを解決したいと思います。

テスト環境を整備する関数を使用する

テスト実施前に、テスト環境を整備する必要があれば、下記メソッドを利用して環境を整えます。

| 関数名 | 説明 |

|---|---|

| OnBeforeOneTest | テスト・クラスの各メソッドの直前に実行 |

| OnBeforeAllTests | テスト・クラス実行前に1回実行 |

| OnAfterOneTest | テスト・クラスの各メソッドの直後に実行 |

| OnAfterAllTests | テスト・クラス実行後に1回実行 |

今回のテストケースで言えば、レコードの削除や登録になります。

■環境整備用の関数

Class developer.export.UnitTestObject Extends %UnitTest.TestCase

{

Parameter NAME = "サンプルテスト";

/// テスト前に一度だけ実行する

Method OnBeforeAllTests() As %Status

{

// 全レコードの削除を実施

q ##class(developer.test.TestData).%KillExtent()

}

/// テスト クラス内の各テスト メソッドが実行される直前に <B>RunTest</B> によって実行されます。<br>

/// <dl>

/// <dt><i>testname</i>

/// <dd>実行するテストの名前。必須。

/// </dl>

Method OnBeforeOneTest(testname As %String) As %Status

{

i (testname="TestSave") {

// 特になし

}elseif(testname="TestDelete"){

// レコードを作成して削除を実施可能に

d ##class(developer.test.TestData).save(..#NAME)

}

q $$$OK

}

/// ユニットテスト:オブジェクトの登録

Method TestSave()

{

// データ登録テスト

s sts = ##class(developer.test.TestData).save(..#NAME)

d $$$AssertStatusOK(sts, $$$FormatText("データの登録 name = %1", ..#NAME))

// ユニークエラー

s sts = ##class(developer.test.TestData).save(..#NAME)

d $$$AssertStatusNotOK(sts, $$$FormatText("登録時エラー %1 = ", $system.Status.GetErrorText(sts)))

}

/// ユニットテスト:オブジェクトの削除

Method TestDelete()

{

// データ削除テスト

s sts = ##class(developer.test.TestData).delete(..#NAME)

d $$$AssertStatusOK(sts, $$$FormatText("データの削除 name = %1", ..#NAME))

}

/// テスト クラス内の各テスト メソッドが実行された直後に <B>RunTest</B> によって実行されます。<br>

/// <dl>

/// <dt><i>testname</i>

/// <dd>Name of the test to be run. Required.

/// </dl>

Method OnAfterOneTest(testname As %String) As %Status

{

// テスト終了毎に、全レコードの削除を実施

q ##class(developer.test.TestData).%KillExtent()

}

}これで、どのテストメソッドを単独で実行しても、エラーにならないでしょう。

その他のマクロも試してみる

検証用のマクロは他にもあるので、ついでに動作を検証してみましょう。

$$$AssertTrue、$$$AssertNotTrue

値がTrueかFalse(%Boolean値)を検証するマクロになります。

True or Falseなので、%Fileの操作が検証しやすそうです。

ファイル操作は、%Booleanの戻り値を持つ関数が多いですよね。

■検証用のファイル操作関数

/// ファイル削除を検証する関数

ClassMethod deleteFile(filePath As %String) As %Boolean

{

// ファイルの存在を確認

s flg = ##class(%File).Exists(filePath)

q:('flg) flg

// ファイルの削除

q ##class(%File).Delete(filePath)

}

ClassMethod makeFile(filePath As %String) As %Boolean

{

// ファイルの作成

s flg = ##class(%File).Exists(filePath)

q:(flg) 0

// ファイルの作成

s file=##class(%File).%New(filePath)

d file.Open("WN")

, file.WriteLine("サンプルテキスト出力")

, file.%Save()

, file.Close()

k file

q 1

}上記関数の検証用の新規テストクラスとメソッドを作成します。

Class developer.export.UnitTestFile Extends %UnitTest.TestCase

{

Parameter FILEPATH = "D:\Temp\txt\UnitTest.txt";

/// テスト前にファイルを生成する

Method OnBeforeAllTests() As %Status

{

d ##class(developer.test.Sample).makeFile(..#FILEPATH)

q $$$OK

}

/// ユニットテスト:ファイルの削除

Method TestFileDelete()

{

// ファイルの削除

s flg = ##class(developer.test.Sample).deleteFile(..#FILEPATH)

d $$$AssertTrue(flg, $$$FormatText("ファイルの削除 ファイル名 = %1", ..#FILEPATH))

// Falseが返る

s flg = ##class(developer.test.Sample).deleteFile(..#FILEPATH)

d $$$AssertNotTrue(flg, $$$FormatText("ファイルの削除(エラー)", ..#FILEPATH))

}

}環境整備として、ファイルの生成を行い、テストメソッドとしてファイルの削除を検証したいと思います。

$$$AssertFilesSame、$$$AssertFilesSQLUnorderedSame

ファイルの内容が一致しているか検証します。

ファイルの比較を行うテストメソッドを作成しました。

Class developer.export.UnitTestFileCheck Extends %UnitTest.TestCase

{

Parameter DIR = "D:\Temp\txt\";

Parameter FILENM = "UnitCopyTest.txt";

Method OnBeforeAllTests() As %Status

{

d ##class(developer.test.Sample).makeFile(..#DIR_..#FILENM)

q $$$OK

}

/// テスト クラス内の各テスト メソッドが実行される直前に <B>RunTest</B> によって実行されます。<br>

/// <dl>

/// <dt><i>testname</i>

/// <dd>実行するテストの名前。必須。

/// </dl>

Method OnBeforeOneTest(testname As %String) As %Status

{

i (testname="TestFileCheck"){

k %zFilePath

}elseif(testname="TestFileNoCheck"){

k %zFilePath

}

q $$$OK

}

Method TestFileCheck()

{

// ファイルのコピー

s fileNm = $p(..#FILENM, ".", 1)

, ext = $p(..#FILENM, ".", 2)

, %zFilePath = ..#DIR_fileNm_"copy."_ext

d ##class(%File).CopyFile(..#DIR_..#FILENM, %zFilePath)

// ファイルのチェック

d $$$AssertFilesSame(..#DIR_..#FILENM, %zFilePath)

}

Method TestFileNoCheck()

{

// ファイルのコピー

s fileNm = $p(..#FILENM, ".", 1)

, ext = $p(..#FILENM, ".", 2)

, %zFilePath = ..#DIR_fileNm_"copy."_ext

s file=##class(%File).%New(%zFilePath)

d file.Open("WN")

, file.WriteLine("内容の不一致")

, file.%Save()

, file.Close()

k file

// ファイルのチェック(内容の不一致)

d $$$AssertFilesSame(..#DIR_..#FILENM, %zFilePath)

}

Method TestQueryPlan()

{

s fileNm1 = "queryPlan1.txt"

, fileNm2 = "queryPlan2.txt"

d $$$AssertFilesSQLUnorderedSame(..#DIR_fileNm1, ..#DIR_fileNm2)

}

/// Run by <B>RunTest</B> immediately after each test method in the test class is run.<br>

/// <dl>

/// <dt><i>testname</i>

/// <dd>Name of the test to be run. Required.

/// </dl>

Method OnAfterOneTest(testname As %String) As %Status

{

i (testname="TestFileCheck"){

s flg = ##class(developer.test.Sample).deleteFile(%zFilePath)

k %zFilePath

}elseif(testname="TestFileNoCheck"){

s flg = ##class(developer.test.Sample).deleteFile(%zFilePath)

k %zFilePath

}

q $$$OK

}

/// Run by <B>RunTest</B> once after all test methods in the test class are run. Can be used to tear down a test environment that was set up by <B>OnBeforeAllTests</B> See example in <b>OnBeforeAllTests</b>.

Method OnAfterAllTests() As %Status

{

d ##class(developer.test.Sample).deleteFile(..#DIR_..#FILENM)

k %zFilePath

q $$$OK

}

}$$$AssertFilesSQLUnorderedSame

ファイルの内容が一致しない場合、記載内容が「クエリプラン」か「SQLクエリ」の場合、挙動が変わります。

マクロ内部で下記関数「parseSQLFile」が実行され、クエリの内容を分解しています。

s file1="D:\Temp\txt\queryPlan1.txt"

Open file1:"r":0 Else Quit 0

d ##class(%UnitTest.TestCase).parseSQLFile(file1,.parsed,0,0)

Close file1

zw parsed後は、両ファイルの要素を比較しているようです。

クエリプランは「<plan>~</plan>」で囲まれていて、クエリは「SQL>」で始まる必要があります。

今回は、下記2点を用意しました。

<plans>

<plan>

<sql>

SELECT ID,ABO血液型,RH血液型,dele,patientId,カナ氏名,コメント,性別,漢字氏名,生年月日 FROM developer_data.Patient2 where 漢字氏名 like '九重山%' & ABO血液型 = 'O' & RH血液型 = '+' & 性別 = 1 /*#OPTIONS {"DynamicSQL":1} */

</sql>

<cost value="2273924"/>

Call module B, which populates bitmap temp-file A.

Read bitmap temp-file A, looping on ID.

For each row:

Read master map developer_data.Patient2.IDKEY, using the given idkey value.

Test the "=" condition on %SQLUPPER(ABO血液型), the "=" condition on %SQLUPPER(性別), the "=" condition on %SQLUPPER(RH血液型), the "NOT NULL" condition on %SQLUPPER(ABO血液型), the "NOT NULL" condition on %SQLUPPER(RH血液型), and the "NOT NULL" condition on %SQLUPPER(性別).

Output the row.

<module name="B" top="1">

Read index map developer_data.Patient2.i2, looping on %SQLUPPER(漢字氏名) (with a %STARTSWITH range condition), %SQLUPPER(カナ氏名), 生年月日, and ID.

For each row:

Add ID bit to bitmap temp-file A.

</module>

</plan>

</plans>SQL>

SELECT

ID,

ABO血液型,

RH血液型,

dele,

patientId,

カナ氏名,

コメント,

ローマ字氏名,

性別,

新患登録日,

死亡日時,

漢字氏名,

生年月日

FROM

developer_data.Patient2

where

漢字氏名 like '九重山%' &

ABO血液型 = 'O' &

RH血液型 = '+' &

性別 = 1クエリプランの出力は下記を参考にして下さい。

おわりに

いかがだったでしょうか。

本記事では、ユニットテストの作成を中心に解説致しました。

システムに組み込むには、かなりの開発コストがかかるとは思いますが、長期運用を行うのであれば作成して損はしないと思います。

さて、次回はユニットテストの実行編になります。

今回準備した3つのクラスを使って、ユニットテストを実施しましょう!