React基礎編の最後になります。

この記事では、組み込みコンポーネント等まだ解説していない項目について、サンプルを踏まえて解説していきたいと思います。

容量的に前回の下記「コンポーネント編」の記事に盛り込めなかった内容を、この記事で補っていこうと思います。

はじめに

この記事では、下記内容について記載していきます。

Suspense

「Suspense」は、コンポーネントの描画が遅延したり等、実際の表示までタイムラグが発生した際、代替UIを表示する機能になります。

遅延している間、代替UIを表示する

下記サンプルは、コンポーネント「SuspenseComp」を5秒遅延させて表示させています。

※注)あくまで遅延させるのが目的なので、本来の「lazy」の使い方ではありません。

Suspenseの「fallback」にコンポーネント「Loading」を設定しています。

これにより、「SuspenseComp」を読込んでいる間、、コンポーネント「Loading」が表示させます。

よくある、読み込み中のローディング画面になります。

import { ReactElement, Suspense, lazy } from "react";

// 遅延読み込み用のコンポーネント

const SuspenseComp = lazy(()=> hang(5000).then(()=> import('SuspenseComp')));

export default function SuspenseTest() {

return (

<Suspense fallback={<Loading/>}>

<SuspenseComp />

</Suspense>

);

}

// 待機時に表示するためのコンポーネント

function Loading() {

return <div>ちょっと待って!</div>

}

// 遅延用の処理

function hang(ms: number): Promise<ReactElement> {

return new Promise(resolve => window.setTimeout(resolve, ms));

}遅延読み込みするコンポーネント。

import Button from '@mui/material/Button';

import Checkbox from '@mui/material/Checkbox';

import TextField from '@mui/material/TextField';

export default function SuspenseComp(){

return (

<>

<Button variant="contained">遅れてきたボタン</Button>

<Checkbox defaultChecked />

<TextField id="outlined-basic" label="Outlined" variant="outlined" />

</>

)

}画面より、「Suspense」の動作を確認したいと思います。

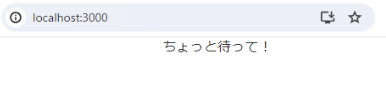

画面を表示すると、コンポーネント「Loading」が表示されます。

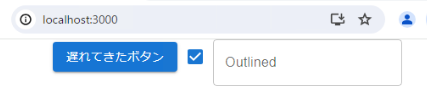

5秒経過すると、本来表示する予定の「SuspenseComp」が表示されます。

データ取得の処理が遅く、なかなかコンポーネントの表示に時間がかかる場合、この「Suspense」を使って待機画面を表示することで、ユーザーエクスペリエンスの向上が見込まれます。

例外処理

Reactは、コンポーネントの何れかがエラーとなると、アプリ全体が停止してしまいます。

アプリの停止は、ユーザにとって望ましい状態ではありません。

そこで、発生したエラーを取得し、代替UIを表示してアプリ停止という最悪の状態を阻止しましょう。

react-error-boundary

react-error-boundaryのコンポーネント「ErrorBoundary」を利用する事で、この問題の解決を行いたいと思います。

コマンドプロンプトを起動後、プロジェクトフォルダへ移動します。

その後、下記コマンドを実行します。

npm install react-error-boundary下記は「ErrorBoundary」の利用サンプルです。

エラー発生時の代替UIを、コンポーネント「ErrorPage」としfallbackにセットしてます。

また、エラー発生時のイベントとして、「onError」時にアラートを表示する様にしています。

エラーの発生方法は、ボタン「エラー発生!」をクリックします。

ボタンをクリックすると、エラー発生用コンポーネント「ErrorCause」でthrowが実行され、ErrorBoundaryがエラーを取得します。

import { useState } from 'react'

import Button from '@mui/material/Button';

import { ErrorBoundary } from 'react-error-boundary'

import ErrorPage from 'errorPage'

import ErrorCause from 'errorCause'

export default function ErrorSample() {

const [ flg, setFlg ] = useState<boolean>(false);

const Event = (e: React.MouseEvent<HTMLButtonElement>) => {

setFlg(pre => !pre);

}

return (

<>

<div>◆エラーサンプル◆</div>

<div>

<Button variant='contained' onClick={Event}>エラー発生!</Button>

</div>

<ErrorBoundary fallback={<ErrorPage/>} onError={err => alert(err.message)}>

<ErrorCause flg={flg} />

</ErrorBoundary>

</>

)

}代替UIとして下記コンポーネントを表示します。

export default function ErrorPage() {

return <div>エラー発生の箇所の説明</div>

}エラーを発生させるコンポーネントです。

type Props = {

flg: boolean,

};

export default function ErrorCause({flg}: Props) {

console.log('Error Cause');

if ( flg ) {

throw new Error('Error発生の原因はErrorCauseコンポーネント');

}

return (

<div>正常な表示</div>

);

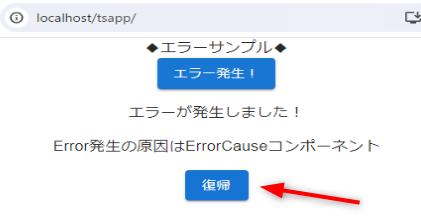

}では、画面から動作を確認します。

では、エラーを発生させましょう。

ボタン「エラー発生!」をクリックして下さい。

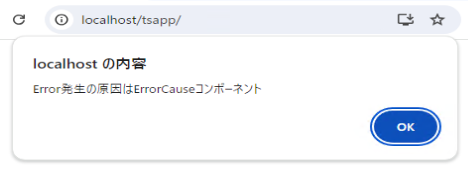

ボタンクリック後のアラート表示

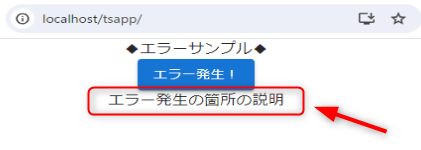

アラートを閉じた後の画面

エラー発生時、いつものエラー画面が表示されず、onErrorにセットしていたアラートが表示されました(画像左)。

「OK」をクリックすると、コンポーネント「ErrorCause」が代替UIコンポーネント「ErrorPage」に変わっているのが分かります(画像右)。

これで、コンポーネントで発生したエラーによって、アプリ全体が停止する事はなくなりました。

ただ、このErrorBoundaryにもキャッチできないエラーがあります。

イベントハンドラーでは、Hookを使用してErrorBoundaryに投げる事が可能ですが、他の項目に関しては、別途対応していく必要があります。

Hookを利用して、イベントハンドラーでのエラーをキャッチする方法

通常の方法では、ErrorBoundaryでエラーを取得する事が出来ませんが、react-error-boundaryからHookの「useErrorBoundary 」をインポートし、さらに関数「showBoundary」を分割代入にて取得する事で、ErrorBoundaryでハンドラーのエラーを取得する事ができます。

下記はサンプルになります。

動作確認に関しては、動きが変わる訳ではないので割愛致します。

import { useErrorBoundary } from 'react-error-boundary'

import Button from '@mui/material/Button';

type Props = {

flg: boolean,

};

export default function ErrorCause({flg}: Props) {

const { showBoundary } = useErrorBoundary();

console.log('Error Cause');

if ( flg ) {

throw new Error('Error発生の原因はErrorCauseコンポーネント');

}

const click = () => {

try {

throw new Error('ハンドラー内でのエラー');

}catch (e) {

showBoundary(e);

}

}

return (

<>

<Button variant='contained' onClick={click}>ハンドラーでのエラー</Button>

<div>正常な表示</div>

</>

)

}本来のUIへの復帰

代替UIを表示するのも良いですが、本来のUIを表示させる事も重要です。

下記は、「FallbackComponent」を利用し、本来のUIに復帰させるサンプルになります。

「onReset」は、正常にリセットされた後に実行されるコールバック関数で、コンポーネントの状態を更新、クリーンアップさせる処理を組み込みます。

import { useState } from 'react'

import Button from '@mui/material/Button';

import { ErrorBoundary } from 'react-error-boundary'

import ErrorPage from 'errorPage'

import ErrorCause from 'errorCause'

export default function ErrorSample() {

const [ flg, setFlg ] = useState<boolean>(false);

// エラー発生イベント

const Event = (e: React.MouseEvent<HTMLButtonElement>) => {

setFlg(pre => !pre);

};

// onErrorイベント

const onError = (error:Error, info:React.ErrorInfo) => {

console.log('onError', error, info.componentStack);

};

// onResetイベント

type onResetType = {

reason: "imperative-api";

args: any[];

} | {

reason: "keys";

prev: any[] | undefined;

next: any[] | undefined;

};

const onReset = (details: onResetType) => {

console.log('onReset ', details);

setFlg(pre => !pre);

};

return (

<>

<div>◆エラーサンプル◆</div>

<div>

<Button variant='contained' onClick={Event}>エラー発生!</Button>

</div>

<ErrorBoundary

FallbackComponent={ErrorPage}

onReset= {onReset}

onError={onError}

resetKeys={[flg]}>

<ErrorCause flg={flg} />

</ErrorBoundary>

</>

)

}代替UIに手を加え、元のUIに復帰させるボタンを配置しました。

クリック時のイベントで、「FallbackComponent」の引数「resetErrorBoundary」を実行します。

import { FC } from 'react'

import { FallbackProps } from 'react-error-boundary'

import Button from '@mui/material/Button';

const ErrorPage: FC<FallbackProps> = ({error,resetErrorBoundary}) => {

const click = () => {

console.log('fallback');

resetErrorBoundary();

}

return (

<div>

<p>エラーが発生しました!</p>

<p>{error.message}</p>

<Button variant='contained' onClick={click}>復帰</Button>

</div>

)

}

export default ErrorPageでは、画面から動作を確認します。

今回もビルドした環境で実行します。

※最初の画面は特に変化はありません。

では、エラーを発生してみましょう。

ボタン「エラー発生!」をクリックして下さい。

エラーが内部で発生し、代替UIが表示されます。

代替UIには、元のUIに復帰させるボタンが表示されています。

復帰ボタンをクリックして、元のUIを表示させたいと思います。

その際、開発ツールを使ってconsole.logの出力を追ってみます。

復帰後(本来のUIが表示される)

コンソールの出力確認

処理の流れをコンソールの出力で確認します。

「fallback」 :復帰ボタンクリック

↓

「onReset」 :onResetコールバック関数実行

↓

「Error Cause」:本来のUI表示

onResetで、復帰へのクリーアップ処理を記述すれば、安全に復帰できますね。

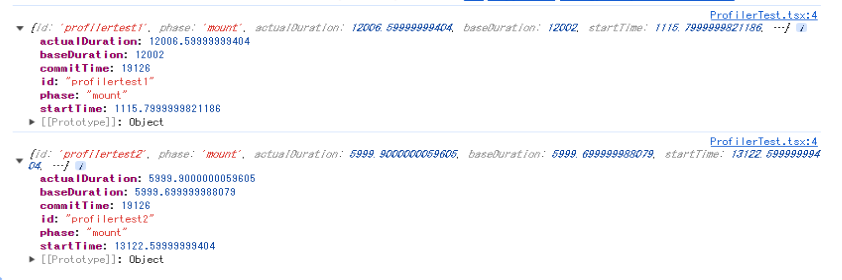

Profiler

Profilerは、コンポーネントの描画時間を計測します。

また、Profilerはビルド時に「–profile」オプションを付けない限りは無効となります。

しかし計測する事で、CPUやメモリに若干のオーバーヘッドが発生してしまいます。

計測後は、なるべく撤去した方が良いかもしれません。

下記は、Profilerのサンプルになります。

import { Profiler } from "react";

const ProfilerTest = () => {

const measure = (

id:string,

phase:"mount" | "update" | "nested-update",

actualDuration:number,

baseDuration:number,

startTime:number,

commitTime:number

) => console.log({id,phase,actualDuration, baseDuration, startTime, commitTime});

return (

<>

<Profiler id="profilertest1" onRender={measure}>

<SampleComp time={5000} />

<SampleComp time={1000} />

</Profiler>

<Profiler id="profilertest2" onRender={measure}>

<SampleComp time={3000}/>

</Profiler>

</>

)

};

export default ProfilerTest;

// 遅延用コンポーネント

type Props = {time: number}

function SampleComp({time}:Props) {

const start = Date.now();

while( Date.now() - start < time);

return <p>遅延:{time}ms</p>

}では、開発者ツールのコンソールで、ログを確認してみましょう。

出力された各項目の説明です。

| 項目名 | 単位 | 説明 |

|---|---|---|

| id | Profilerコンポーネントに設定するid値 | |

| phase | 「mount, update, nested-update」コンポーネントの描画理由 | |

| actualDuration | ミリ秒 | 子ツリーの描画時間 |

| baseDuration | ミリ秒 | メモ化等が行われなかった場合の予想描画時間 |

| startTime | タイムスタンプ | 描画開始時刻 |

| commitTime | タイムスタンプ | 描画終了時刻 |

おわりに

お疲れ様でした。

長く続いてきた基礎編も、いよいよ今回で終わりになります。

他の基礎編の記事も、忘れた時に振り返る事でReactのアプリの作成は随分捗っていくはずです。

では、次回より、いよいよサンプル画面の作成に移っていきましょう!